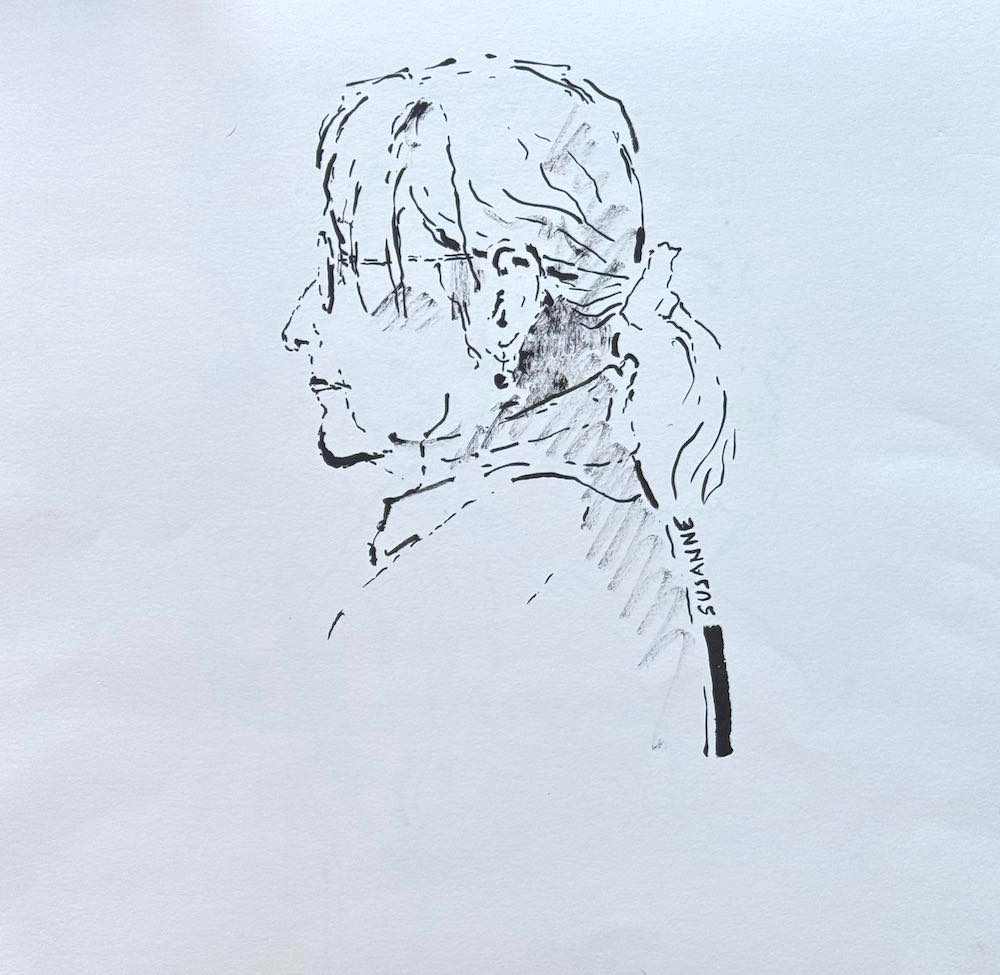

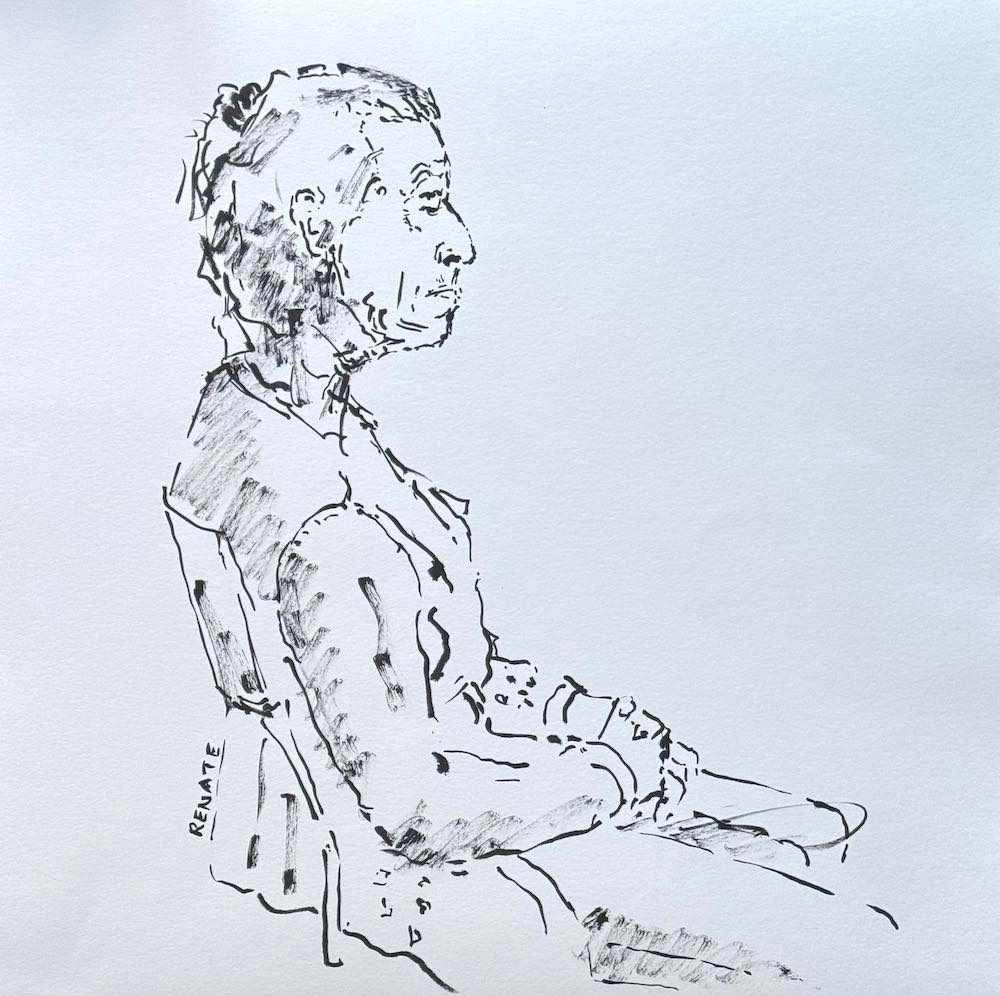

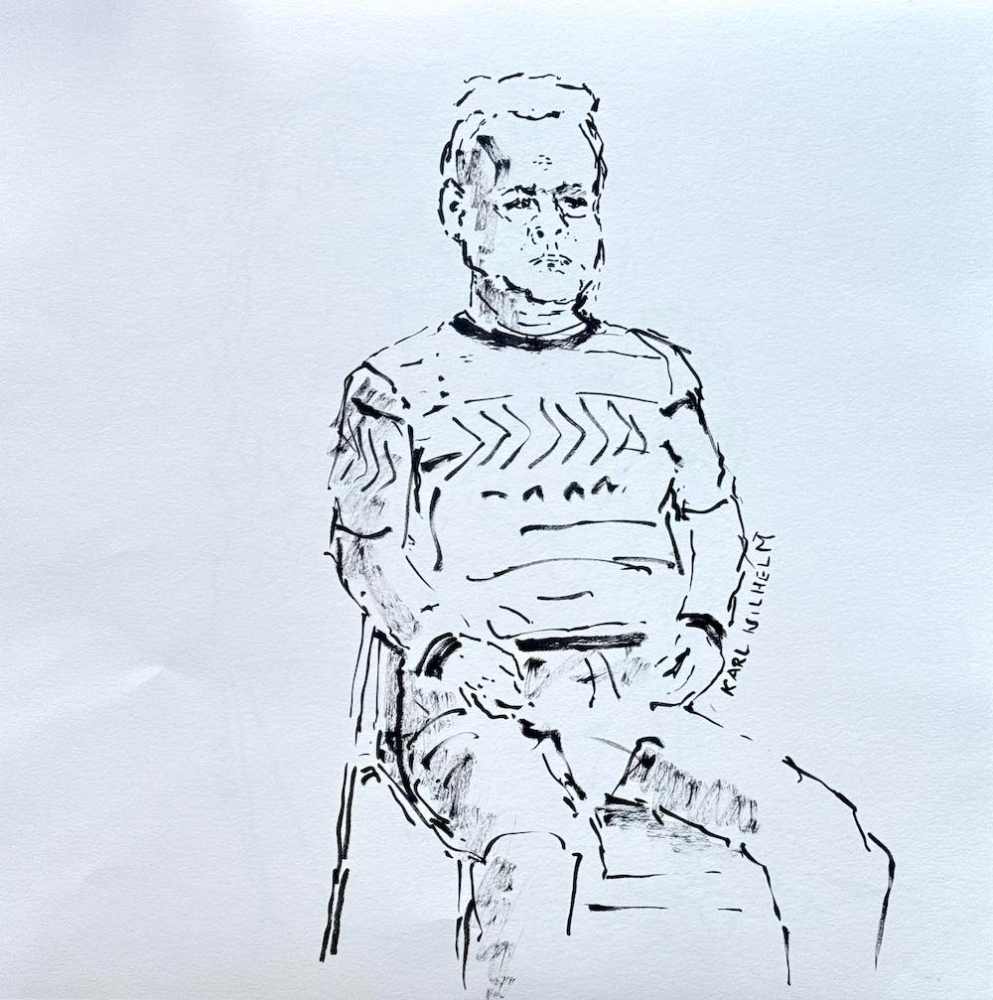

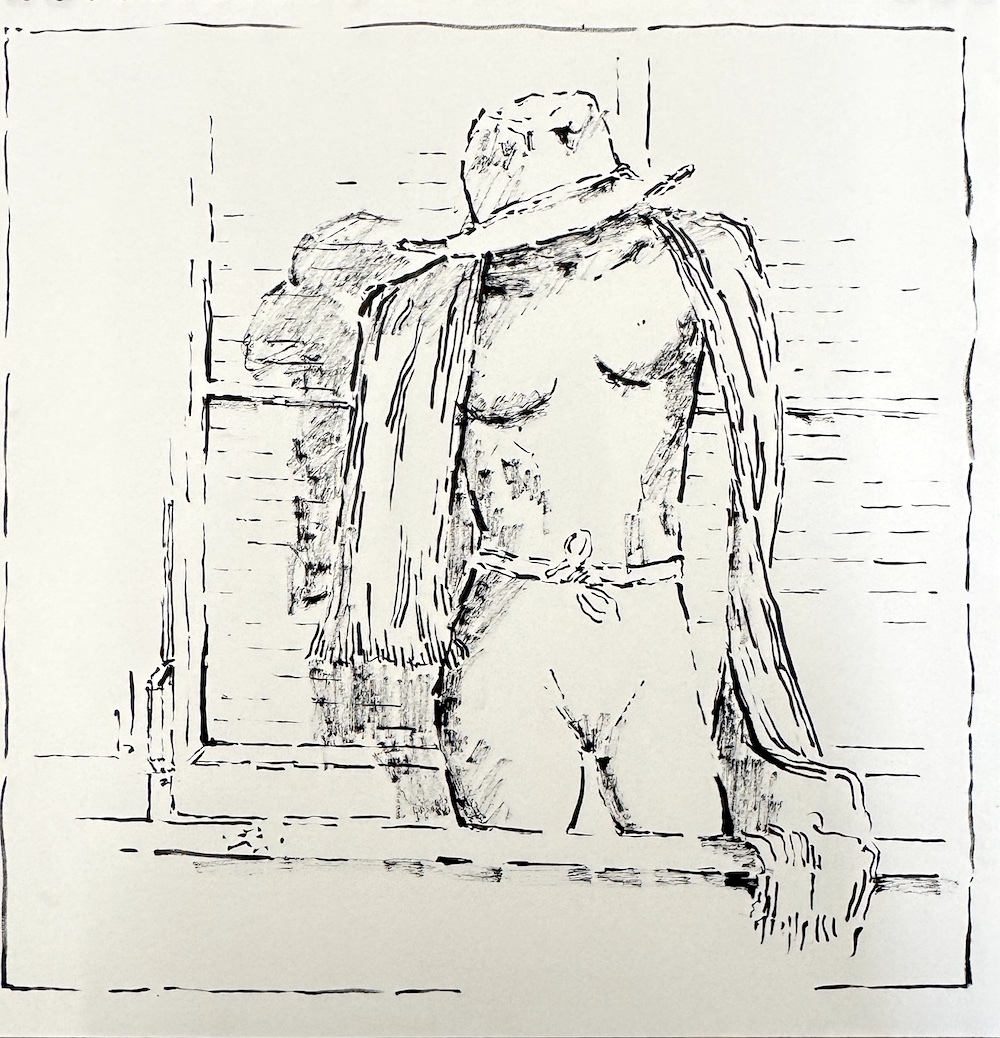

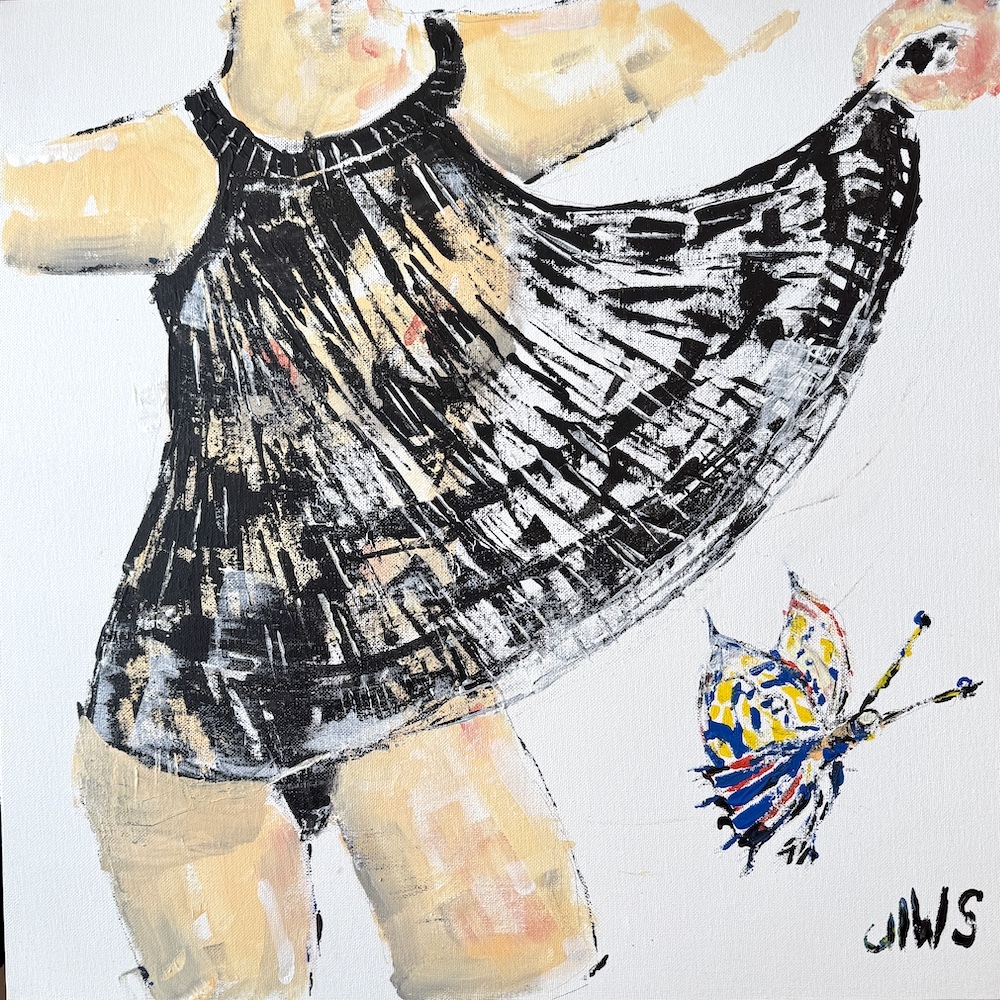

Alle Tusche auf Papier, 40×40 cm

Images

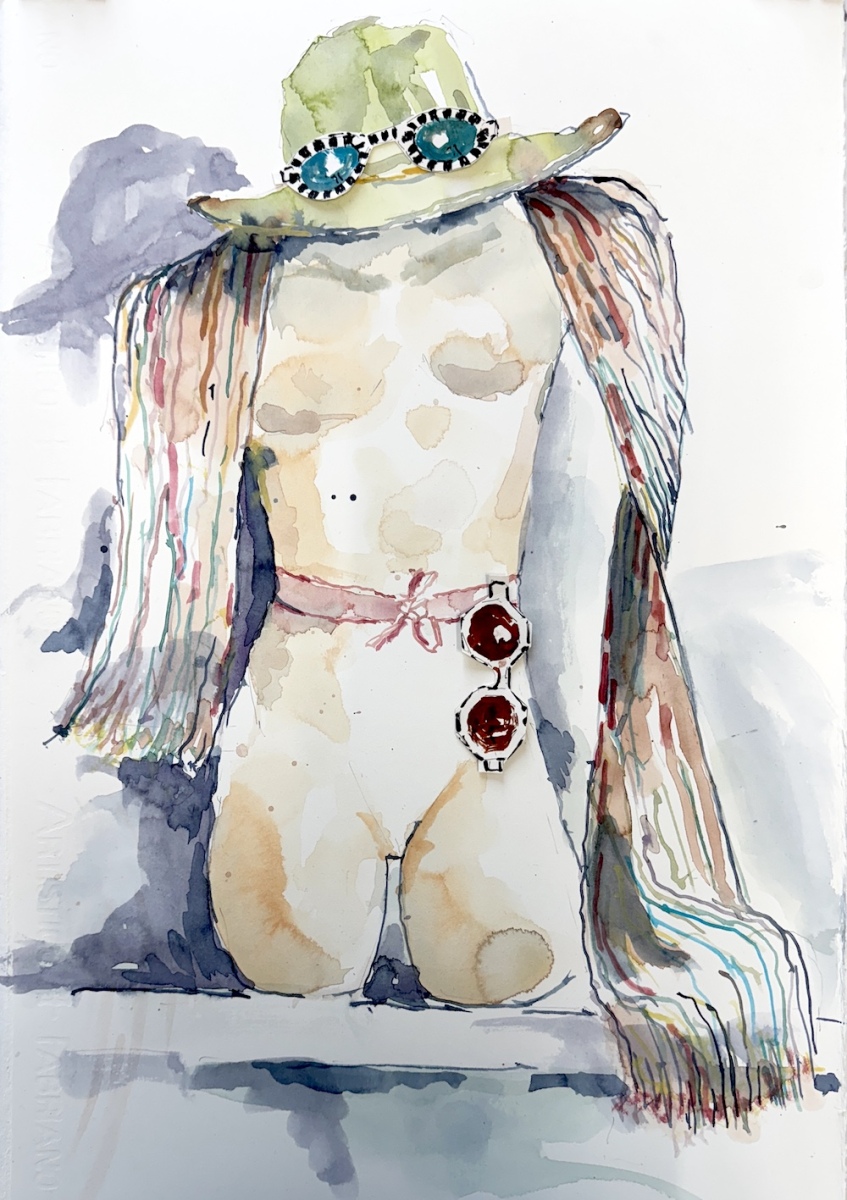

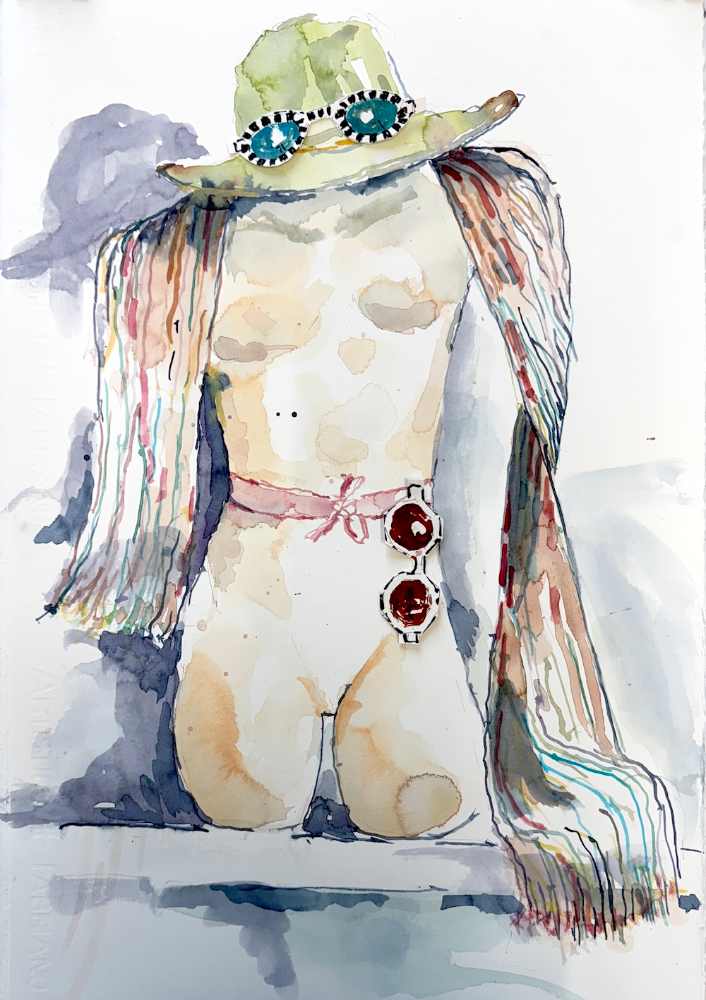

Torso mit Variationen

Während eines Malseminars von Erwin Kastner im NH10 in Linz hat sich der Betreiber dieses Blogs in einen dort wohnhaften Torso verliebt. Ein Torso ist bekanntlich der Rumpf eines Körpers ohne Kopf, Arme und Beine und umfasst die zentralen Teil des menschlichen Körpers, also Brust, Bauch und Rücken. Der Begriff wird vor allem in der Kunst verwendet, um eine unvollständige Darstellung eines menschlichen Körpers zu beschreiben. Dieser Torso in den Seminarräumen inspirierte zu den oben in einer Diashow präsentierten Variationen.

[Foto: Roswitha Panholzer]

[Musik: Serge Gainsbourg ft. Jane Birkin – Je t’aime…Moi non plus]

Hinweis: Auf Mobiltelefonen und bei manchen Browsern funktioniert die Autoplayfunktion nicht! Dann muss die Musik zu den Bildern händisch durch einen Klick auf den roten Button gestartet werden!